FEMÉRIDES

DE

UNA

HISTORIA RESUMIDA DE CANARIAS

PERÍODO

COLONIAL, DÉCADA 1621-1630

CAPÍTULO

XXIV (I)

Prostitutas y mancebías

Viene

de la entrega anterior.

La existencia de condiciones básicas por parte del

Concejo puede deberse a conflictos surgidos

con los primeros arrendatarios, pues ya en

1509 se denunciaba incumplimiento de contrato. En ese mismo año, en el propio

Ayuntamiento, que no se preocupaba mucho de esos temas ni tenía una especial

sensibilidad hacia la problemática social de los

marginados, por decirlo de un modo eufemístico. se dice que el arrendatario

comete muchos excesos contra las mujeres públicas, cohechándolas y llevándolas

dineros y prendas injustamente.

Las

facilidades concedidas por el Cabildo no animaron suficientemente

a los rematadores a participar en la puja de la renta, de modo que

los ingresos fueron irregulares y más bien escasos. Hasta se recurrió a

utilizar como cebo al portero municipal en la subasta, por lo que se le pagó de prometido 1.000 mrs. en 1515.

De esas dos primeras décadas deben ser las

ordenanzas que disponían la construcción de la mancebía y concretaban

algunas características que debía tener. Había

dos preocupaciones en los políticos: la discreción y marginalidad debían

ir unidas, por lo que la puerta principal

debía sacarse hacia el campo, e igualmente se prohibía todo otro vano

(ventana o puerta) que mirase hacia la ciudad; el segundo objetivo,

en el que se fracasará, era que todas las rameras —incluidas las que

ejerciesen en el resto de la isla— debían habitar en el edificio, por manera

que las dichas mugeres no estén ni anden en el pueblo. Un

complemento de orden público era la

exclusión de armas en la mancebía o

en las casas de las prostitutas por parte de los clientes.

Existen

dudas acerca del edificio destinado a tal menester, pues se considera

que hasta finales de la segunda década del s. XVI no existió.

Es verdad que la mancebía no se alzó tan rápidamente

como deseaban las autoridades ni con las características consideradas más idóneas.

El arrendatario más conocido de

estos años, Santaella, presentaba a finales

de 1506 un compromiso de construcción en el que se detallaban las que debían ser próximas instalaciones de la mancebía. Debía constar de

una casa para el arrendatario, de

Sí es seguro que en 1519

el Ayuntamiento compra un solar para ese fin por 7 doblas, y se sabe que se

construyó el edificio. La razón de la decisión municipal de 1519 era doble:

por una parte, de índole financiera, porque la renta se hallaba en declive y se temía que faltasen

arrendatarios; por

otra, de carácter social, dada la inconveniencia de que las prostitutas estuviesen derramadas por

la villa. La solución para la corporación era la concentración en una vivienda en la que morasen

las mujeres y su padre. Es entonces cuando, ante la falta de falta de solares concejiles idóneos,

se determina la compra de un terreno en el camino que se dirigía a Santa Cruz,

al término de la actual calle de los Herradores. La mancebía tendría, según

el proyectado acuerdo, diez casillas para

las mujeres, y la construcción se debía componer con piedra, madera tosca y

teja. Pero la innovación no funcionó desde el punto de vista hacendístico, de modo que en

1521 se hallaba en fieldad por falta de postor.

En realidad, desde el principio hubo problemas con la rentabilidad del arrendamiento, y ya en 1511 Santaella solicitaba que se le quitase porque estaba perdiendo.

El motivo, al menos en parte, es

que las prostitutas no desean estar agrupadas y separadas a modo de «ghetto», de modo que el Ayuntamiento parece irse haciendo a la idea de que era mejor adaptarse a la

realidad y permitir que no se obligase a

estas mujeres a residir en la mancebía siempre que morasen en lugares honestos, por cuya causa el arrendatario —si lo había— no le pudiese exigir una mayor cantidad.

Esa puerta abierta que deja la corporación la

aprovechan todas las prostitutas, lo que

debió causar desazón en parte de la vecindad, especialmente en el sexo

femenino, pues en 1529 el jurado requiere a las autoridades para que las mugeres de amores no residan mezcladas

entre las casadas, e incluso proponía que se las

compeliese a vivir en la casa que utilizaba el

bach. Funes, quien debía buscarse otra morada.

El Cabildo no se desanima y sigue insistiendo en el

remate de la renta, pero modificando alguna condición, porque sin duda se

dieron abusos y situaciones enojosas a

causa de la liberalidad en que se dejaba al arrendatario para demostrar el que una mujer mantenía relaciones con más de un hombre y, por tanto, debía

abonarle dinero. A finales de 1532 se endurece esta facultad con la necesaria

probanza de tres testigos de vista para demostrar

que una mujer yacía con más de tres hombres y ganaba dinero públicamente. Todo venía a cuento de la realidad de la dispersión de las mujeres

enamoradas que se había impuesto, lo que

reportaba facilidad para esos excesos. Como la casa de la mancebía no se utilizaba, en 1538 el Ayuntamiento

decide alquilarla para obtener así algún beneficio,

independientemente de la renta que se

subastaba anualmente.

Si en la primera mitad del s. XVI las fuentes

municipales aportan algunos datos de

interés, con posterioridad el silencio es la nota dominante. No hay que perder de vista que al Ayuntamiento

sólo le interesa el asunto desde un

punto de vista hacendístico, como fuente de ingresos, y de orden público y moral social. En 1593 se pregonó como renta

pero no encontró pujador. Es posible —como se

apuntó en otro capítulo— que debido a la renuencia de los postores

hacia este ramo, sólo periódicamente se sacase a subasta por si alguien la

encontraba de interés; por lo menos en 1626

se pregona nuevamente, pero carecemos

de datos posteriores. Todo apunta a que cesó relativamente pronto como

renta concejil, y como socialmente no representó nunca un grave

problema, sencillamente lo ignoran nuestras fuentes. Lo cual no quiere

decir que mermara su importancia, pero ignoramos qué variaciones

experimentó su organización al perder su carácter de monopolio municipal.

Suponemos que se debió acomodar a la reglamentación de Felipe

n (1570) en algunos aspectos, pero desconocemos si existía, como

en otras ciudades españolas, un control médico frecuente y la «oportunidad»

de cambiar de vida con el sermón cuaresmal, ni sabemos

de ninguna institución presta a acoger a las arrepentidas. Tampoco nos revelan

los documentos si portaban algún distintivo indumentario especial,

de acuerdo con las ordenanzas de mancebía recopiladas en 1621.

Ya que nos

referimos a disposiciones reales, digamos de paso que

fracasaron estrepitosamente las prohibiciones de la prostitución que

Felipe IV pretendió imponer en 1623, 1632 y 1661. Como rezan unos,

a modo de versos populares, que hemos hallado en un legajo del s. xvi: amor

de putas/ y fuego destopas/ son dos cosas locas.

Si las autoridades municipales, y en general la

población, mantenían una actitud permisiva,

otro cantar fue la posición eclesiástica, abiertamente contraria a esa práctica. En 1602 el obispo Martínez de Ceniceros recomendaba una especial vigilancia

preventiva hacia las fuentes de

aprovisionamiento de la prostitución, que eran los barcos. Señalaba el prelado que estas mujeres perdidas y

de mal vivir que aportaban a la isla

venían huyendo de la justicia, o venían desterradas, y desde luego la respuesta eclesial a esta «invasión» era taxativa:

tales mujeres debían ser reembarcadas o devueltas a

sus maridos. Pero tambien abordaba el

asunto desde la perspectiva de la demanda, y puesto que según su parecer ésta tenía su principal origen en los casados

foráneos que pasaban mucho tiempo viviendo solos,

la clave se hallaba en la convivencia marital, por lo que se debía incluso

forzar la salida de estos individuos

para que retornasen a su tierra.

El

sínodo de Cámara y Murga reitera el problema que suponían los lugares costeros para la profusión de las mugeres de mal vivir, lo

que sin duda —como se señaló más arriba— afectaba a

1621.

Hace testamento la criolla Inés Rodríguez, "la beata", ciega, nieta de Martín

Rodríguez, y estrechamente vinculada a la iglesia de San Juan de

1621. El producto del impuesto del

6% era en Santa Cruz de 2.818.697 mrs., con un valor total de tráfico de 46.977.100

mrs. o 978.689 reales (LE: A.XI/18 y 22). Sobre estas bases debe calcularse el movimiento de Santa Cruz,

partiendo de la renta del 6% (8.650 doblas en

1573; 15.600 en 1595; 17.500 en 1596, 12.000 ducados en 1599; 6.162.660 mrs. en

1602, 20.000 ducados en 1651; 40.481 reales en 1681, cf. EL: A.XI/9-17 y

1621. Constan como vecinos distinguidos del aún

villorrio de Añazu (Santa Cruz) los criollos, el capitán Tomás Pereira de

Castro y el capitán Cristóbal de Salazar, importantes exportadores de vino;

los herederos del primero, los Castro Ayala, continuaron morando en el lugar.

Calles y barrios

“Hasta fines del siglo XVI,

si juzgamos por la imagen que del puerto nos ha dejado Torriani, la presencia de las calles

es una ilusión. Esvía se conciben en

su doble misión de miradero y de fuente de sombra; por la misma razón, es frecuente que los dormitorios no tengan ventana hacia fuera, sino un simple respiradero que

responde al patio.

Hacia 1588 había, según Torriani, unas 200 casas en

el puerto; pero se trata de una valuación

superficial, que posiblemente va más allá de la realidad. A finales del siglo XVIII,

su número se había aumentado

considerablemente. La estadística que tenía a vista José Várela y Ulloa, hacia 1789 - 1790, menciona 1.528 fuegos.

El padrón eclesiástico de 1787 se

refiere a 1.446 casas ocupadas y 126 vacías, con un total de 1572. Según Escolar, en 1802 había 1.746 casas, de las que 1.700 eran útiles y 46 arruinadas. El porcentaje

importante de casas abandonadas o

desocupadas es una de las características de la vida santacrucera en los siglos pasados. Ya en 1589, al

buscarse alojamiento para 25 hombres del

presidio, se encuentran fácilmente en el puerto «seys casas que estavan sin moradores» y que «tienen necesidad de muchos

reparos». Esta debe ser la principal causa de los abandonos, «lo arruinado

de las casas de dicho lugar»: la cuota de los valores inmobiliarios

sigue siendo tan baja, que no es más interesante preocuparse por una casa

vieja, que por un par de viejos zapatos.

Las calles no han sido trazadas, como en el caso de

En toda la extensión del solar que iba del puerto de

los Caballos a Paso Alto, la costa era

entonces una playa de arena interrumpida de vez

en cuando por peñascos. Más allá, en dirección al interior de la isla, sólo había malezas y pedregales. El primer

camino se desarrolló al borde de la playa y

de la zona más llana del interior, siguiendo un eje que

reuniría la ermita de San Telmo a la parte alta de la actual plaza de España.

Por la misma naturaleza del terreno, este camino resultaba fácilmente transitable: lo más probable es que no había

necesitado ningún trabajo

particular para ponerlo en condiciones de servir. Por su extremo del Cabo, enlazaba con el camino de

Esta calle, llamada de

Antiguamente, las calles no tenían nombres propios.

Cuando hace falta determinar la situación exacta de un solar, por ejemplo en

los documentos de compra - venta, se acostumbra

hacer mención del nombre de los vecinos o de algún

accidente del terreno, o de la orientación de la calle. También es frecuente que se dé a la calle el nombre

de algún vecino más conocido que vive en la misma, o que se le conozca

por algún rasgo distintivo, un edificio, un artefacto o una especialidad.

En algunos casos, sólo suponemos que el signo

distintivo existía realmente en la calle

que lleva su nombre: es natural pensar que en

la calle de

A lo largo de los siglos XVII

y XVIII, la población sufrió

modificaciones y ensanches que alteraron

profundamente su estructura primitiva. El

Santa Cruz de mediados del siglo XVIII se parece más con el de nuestros días

que con el de Torriani. Por un lado, la red urbana se ha completado al interior del perímetro señalado,

hasta llegar casi a la densidad actual; y por el otro,

los dos ejes de norte a sur y los cinco de este

a oeste han sido prolongados en lo posible, principalmente en las direcciones

norte y oeste. El lugar es ahora bastante importante, en cuanto a su extensión urbana, para que se puedan

distinguir los barrios que lo componen.

El barrio del Cabo, encerrado en la franja

comprendida entre el barranco del Hierro y el de Santos, se ha ido ensanchando a

los dos la dos del camino que conduce a

Con excepción del camino de San Sebastián, El Cabo

fue siempre zona de escasa población.

En cambio, su posición de extrarradio explica la ubicación de algunos edificios públicos, en número mayor de lo que dejaba prever la escasez de su vecindad. En

épocas diferentes se han situado aquí

las tres ermitas de Nuestra Señora de Regla, San Telmo

y San Sebastián, el castillo de San Juan (1643), el depósito de pólvora, el cuartel

de San Carlos, el lazareto (1772), el hospital de los Desamparados (1743). La

vocación devota de aquella entrada y salida del puerto se completa en el siglo XVIII con la vocación militar. No será éste el último avatar del Cabo.

Para ir de aquí al puerto era preciso atravesar el

barranco de Santos: hasta 1753, éste fue el único

camino para ir de Santa Cruz a

Para

los peatones, la operación no debía de ser fácil, en determinadas estaciones del año. En época que ignoramos, posiblemente en la

primera mitad del siglo XVII,

se fabricó en el costado de la iglesia un puente de madera, que servía para peatones y

caballerías, pero que fue varias veces presa de las avenidas. La

construcción de un puente más resistente,

de manipostería, tardó mucho en llevarse

a cabo.

En 1722, el alcalde de Santa Cruz oficiaba al

Cabildo, informando que las últimas avenidas se

habían llevado el puente del barranco, dejando incomunicado el barrio de San Telmo. Los vecinos reunidos en junta habían acordado contribuir a su reedificación.

El Cabildo no pudo dejar de reconocer la gravedad del asunto y la prioridad que

exigía su solución, ya que en su ausencia se hacía difícil la comunicación

de

Se volvieron a emprender las mismas gestiones, pero

esta vez con todas las formas de derecho:

petición del síndico personero, provisión de

También prosperó el puente de Perera, que luego se

llamó de Zurita. No así el de abajo, que

quedaba otra vez arruinado en 1759. El comandante

general, que lo era el mismo Urbina, mandó formar un proyecto

por el ingeniero militar Francisco Gozar, quien apreció el costo en 3.000 reales; y el Cabildo mandó sacarlo a

subasta, previo peritaje, en su sesión

del 25 de mayo de 1759. En 1773 se rindió un estribo, que se volvió a componer por orden del

comandante general y con la contribución

de los vecinos, siendo alcalde Matías Bernardo Rodríguez Carta. En 1783 se volvió a hacer: mejor dicho, se hicieron dos. De uno de ellos no ha quedado ni

rastro; el otro, sabemos que en 1798

necesitaba reparos, que costeó una vez más, la última, el Cabildo.

Pasado el puente del Cabo, cuando se podía pasar, se

llegaba a la segunda franja longitudinal del

solar santacrucero, comprendida entre la

orilla izquierda del barranco de Santos y el barranco de Aceite, más generalmente conocido con el nombre de Barranquillo.

Es zona de antigua e intensa colonización,

quizá la primera en edificarse; es el barrio de

Esta responde por un lado a la calle del Puente del

Cabo, por el otro a la calle de las Carnicerías, callejón que nunca tuvo más

de dos metros y medio de ancho y que conducía

a la desembocadura del barranco de Santos,

lugar que sirvió de matadero hasta 1847. Los principales centros del barrio fueron la plaza de

La plaza de

Aquí vivieron también los dos hermanos Logman,

beneficiados del lugar, en casa que fue

después de los Bignoni y sirvió modernamente

de hotel; don Domingo Chirino Soler, marqués de

Al otro extremo del barrio, la calle de

La cuarta calle transversal llevaba el nombre

pintoresco de Botón de Rosa, hoy Nicolás

Estévanez y parece haber marcado la máxima extensión del lugar en dirección opuesta al mar.

Las cuatro calles transversales se veían cortadas en

su medio por otro barranco, el de Aceite, al

que llamaban también de Cagaceite. Este barranco bajaba de las alturas que

hoy se llaman Las Mimosas, seguía más o menos,

después de cortar el Camino de los Coches, la calle actual de 25 de Julio y

luego se dirigía al mar por lo que hoy es calle Imeldo Serís, pero se conoce comúnmente con su viejo nombre de Barranquillo. Antiguamente lo era de verdad. En su

tramo superior se explayaba formando tierras

dedicadas a la labranza; en su parte baja se ahondaba y corría precipitoso,

embistiendo con sus avenidas y roendo lentamente las dos orillas. Su presencia

en medio del poblado planteaba un doble y difícil problema de contención de

las aguas, y de circulación por las calles que

interceptaba.

El último problema se solucionó, en época que

ignoramos pero anterior a 1740, por medio de tres puentes, sin duda de madera,

situados en el eje de las calles de

Desde 1567 el Cabildo había acordado adobar el

barranquillo, es decir, regularizar su curso,

para evitar las avenidas. Pero resultaba más fácil acordarlo que hacerlo: al año siguiente se dieron

indicaciones más precisas sobre el método que se debía seguir: «Se acordó

que en el barranquillo que pasa por medio del lugar se

hagan tres pausadas o estacadas de trecho a trecho, e se tupa parte dellas de

piedra, para que la herrura que truxere las avenidas se pare en ella». En otros

términos, el Cabildo se proponía sembrar

el fondo del barranco con diques de estacas y

terraplenado, para romper la violencia de la corriente. Posiblemente esta obra rebasaba la capacidad económica

del Cabildo. La hicieron, como siempre, los vecinos: sólo que duró doscientos

años en llevarse a cabo. Además, no lo hicieron regularizando el curso de las aguas, sino fabricando muros de contención, cada uno

por debajo de sus casas y en la medida en que

iban fabricando.

En la vera del barranco se había formado, como en el

de Santos, un sendero con pretensiones de

calle. Además de quedar demasiado estrecho, por las condiciones del terreno, su

uso resultaba molesto por haber transformado

los vecinos el fondo del barranco en vertedero de basuras. El gobernador militar de Santa Cruz, el mariscal de campo José Perlasca, emprendió en 1798 el trabajo de

abovedarlo todo, con ayuda del alcalde

Domingo Vicente Marrero, y de este modo añadió al

puerto una calle más, la del Barranquillo.

La calle del Castillo, eje del desarrollo moderno de

Santa Cruz, en realidad no limita nada y, además,

en su parte inferior viene a coincidir prácticamente con el Barranquillo. La tercera franja que hemos dibujado idealmente es, en su

parte inferior, mera prolongación de la anterior y sus calles transversales no tienen una

personalidad o caracteres diferentes. Lo

que sí tiene y tuvo siempre carácter diferente, es el arranque de la franja,

con el muelle, el castillo que ha dado su nombre a la calle, y la plaza. En

cuanto a la calle, es la que más rápidamente ha trepado hacia las alturas y se

ha adelantado en dirección a

El muelle es la tela de

Penélope del Cabildo insular, y el castillo, su camino de la amargura. Para el puerto, son los

instrumentos más seguros de su expansión y los motores de su historia; en

cuanto a la plaza,

no es sino la suma del producto de los dos.

Se llamó antiguamente

Plaza Real, o del Castillo Grande, o de

Desde

principios del siglo XVII se

establecieron en ella los principales

exportadores y armadores del puerto. En 1621 constan como vecinos el capitán

Tomás Pereira de Castro y el capitán Cristóbal de Salazar, importantes

exportadores de vino; los herederos del primero, los Castro Ayala,

guardaron su casa hasta fines del siglo XVIII.

A

mediados de este mismo siglo fabricaron en

la acera norte de la plaza el teniente

coronel de milicias Luís Francisco de Miranda, Matías Rodríguez Carta y, en

la esquina de abajo, Esteban Porlier, cuya casa fue después de Casalón, luego de Villalba y en fin Casino de Santa Cruz. En

la acera de enfrente estaban las casas de

La plaza ha sufrido varias modificaciones en

diferentes épocas. Durante largo tiempo

no tuvo pavimento, ni refugio mediano, que son reformas del siglo XIX (1813-1815). Fue el centro de todas las reuniones,

manifestaciones y paseos: los edictos de las autoridades se daban a conocer por medio de dos carteleras, una fijada

desde antes de 1735 en la esquina del castillo de San Cristóbal frente a la

pila y otra que consta en 1760 en otra

esquina de la plaza.

El ornato de la plaza fue inexistente hasta 1706,

cuando se colocó en su centro una pila de

agua, de toba y de una grande simplicidad. Pronto

la cambiaron de lugar, ya que en 1735 estaba adosada al tambor occidental del castillo. En 1813 se quitó de allí

y se puso en el patio del mismo

castillo.

En una época en que no existía un ayuntamiento, ni disponía el alcalde

de fondos municipales, el ornato de las calles, al igual que su limpieza y

aseo, quedaba confiado a la discreción de los vecinos. En este caso,

más que discreción, fue buen gusto y sacrificio material. Uno de los vecinos,

Bartolomé Antonio Méndez Montañés, dedicó en efecto lo mejor de sus

esfuerzos a esta tarea. En 1759 hizo colocar en la parte alta de la

plaza del Castillo y en medio de su anchura una cruz de mármol que había

encargado en Málaga y que se quedó durante siglo y medio en el mismo

lugar. Probablemente encargó por aquella misma época otro monumento, que sigue siendo el más popular y artísticamente el más importante

de los que adornan las calles y plazas de Santa Cruz.

En una época en que no existía un ayuntamiento, ni disponía el alcalde

de fondos municipales, el ornato de las calles, al igual que su limpieza y

aseo, quedaba confiado a la discreción de los vecinos. En este caso,

más que discreción, fue buen gusto y sacrificio material. Uno de los vecinos,

Bartolomé Antonio Méndez Montañés, dedicó en efecto lo mejor de sus

esfuerzos a esta tarea. En 1759 hizo colocar en la parte alta de la

plaza del Castillo y en medio de su anchura una cruz de mármol que había

encargado en Málaga y que se quedó durante siglo y medio en el mismo

lugar. Probablemente encargó por aquella misma época otro monumento, que sigue siendo el más popular y artísticamente el más importante

de los que adornan las calles y plazas de Santa Cruz.

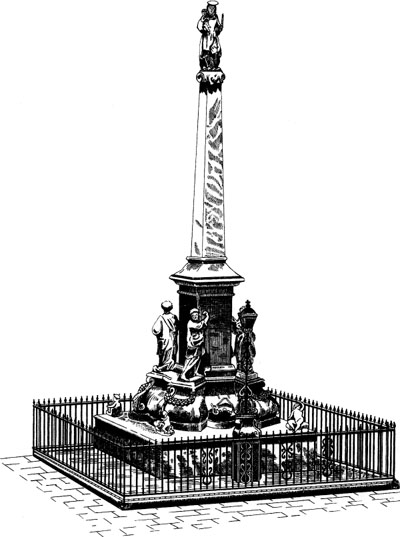

Bartolomé Montañés era capitán de milicias y

castellano del pequeño castillo de Candelaria.

Debía de tener particular devoción a la patrona de las Islas, ya que a su

triunfo está dedicado el monumento, encargado en

un taller de Genova. Representa a los cuatro reyes guanches que rinden homenaje a la imagen de

La cuarta faja longitudinal del lugar se extiende al

norte de la calle del Castillo, hasta el

barranco de Guaite o de San Francisco. Este nacía en los bajos de Pino de Oro,

bajaba por lo que es hoy calle de Puerto Escondido y Ruiz de Padrón y llegaba al mar por debajo de la calle del Tigre,

hoy Villalba Hervás. Las dos calles de San José y del Tigre, con sus

fondas y tabernas, canalizan la mayor parte del movimiento humano

del puerto y forman el polo de atracción de la marinería. Más allá, empiezan

las fincas rústicas: la más importante de ella es la de Castro, en

cuyo solar se fundó en 1676 - 1680 el convento franciscano. Al oeste, las

edificaciones van ganando terreno. Primero se extendieron, a finales

del siglo XVI,

hasta la calle que continuaba en línea recta a la de

Cruz Verde y que, llamada a partir del siglo XVIII

con

el nombre de San Francisco, se conocía

entonces con el de Calle que va al campo, o Calle que va al Paso Alto. Luego se

fue formando más allá otra calle paralela, la

del Norte, que aparece totalmente urbanizada a mediados del siglo XVIII

y termina en el barranco de Guaite. A partir de esta

época, el avance se prosigue en dirección

al Oeste, hasta la calle de San Roque o Suárez Guerra y la del Chorro o

Teobaldo Power.” (Alejandro Ciuranescu, Historia

de Santa Cruz, 1998.t.1:233 y ss.).

Agosto 2012.

*

Guayre

Adarguma Anez Ram n Yghasen.